その疲れ…「隠れ夏バテ」かも? 隠れ夏バテのチェックをしよう!

今週末は台風や熱低が日本に接近する予報ですね。天候も崩れやすいですが、体調も崩しやすい状態です。また、コロナ予防のためのマスク着用なども重なり、気づかないうちに疲れがどんどんたまって、体調を崩す原因になる「隠れ夏バテ」になっている可能性があります。そこで今回は、まず自分の状態を知るところから始めてみましょう!

□目覚めて4時間ほどすると眠気が…zzz

□電車の中ですぐ寝落ちしてしまう…zzz

□何をしていても集中できない

□夜中に何度も目が覚める

□寝汗をよくかく

□いびきをかく(家族に指摘される)

⬇️⬇️判定⬇️⬇️

これらのチェック項目は全て「自律神経」に関係しています。隠れ夏バテには、自律神経の疲れが大きく関与しているのです。

夏バテの正体は“夏特有の自律神経失調症”だった!

夏バテの大きな原因は、「暑さ」「寒暖差」「紫外線」の3つです。

いずれも自律神経に大きな負担をかける要因になります。自律神経が疲れると、睡眠の質が下がって「睡眠負債」も増えます。だから日中に強い眠気を感じたり、集中力が低下したりするのです。

厳しい残暑が続けば、自律神経がなかなか回復せず、夏特有の「自律神経失調症」=夏バテになってしまいます。

自律神経は体温調節をはじめ、身体の生命活動に欠かせません。「たかが夏バテ」と甘く見ていると、自律神経の疲労によって体調がガクンと崩れてしまう危険性があります。

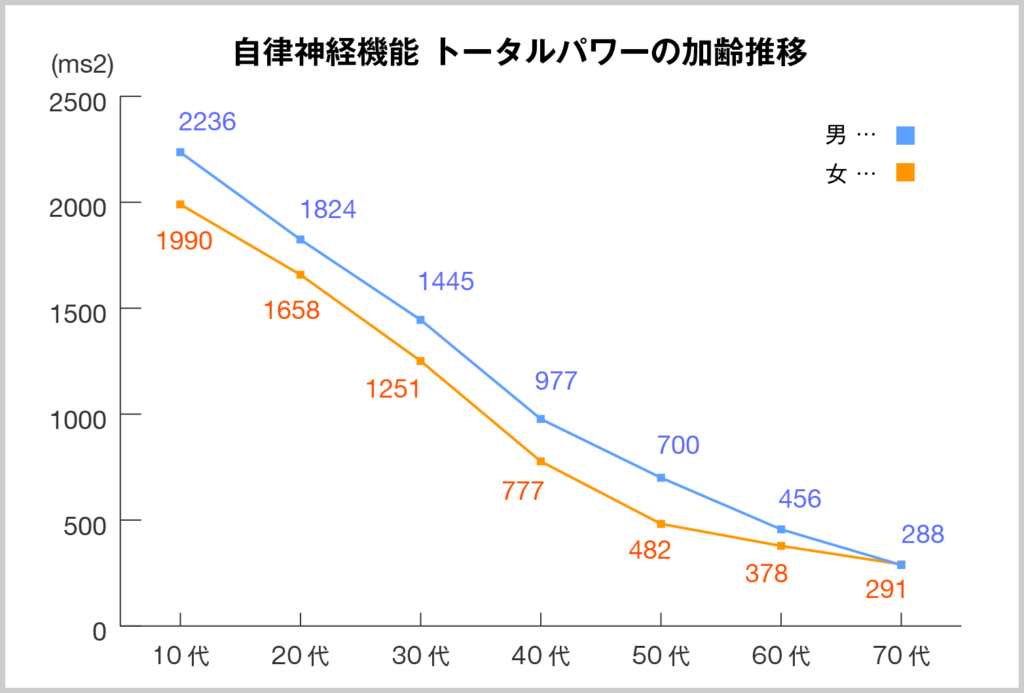

(グラフは東京疲労・睡眠クリニックの資料を引用)

(グラフは東京疲労・睡眠クリニックの資料を引用)

自律神経機能は10代をピークに加齢と共に低下します。そのため、特に10代以上の人は生活習慣に気をつけないと、自律神経の衰えによる「隠れ夏バテ」になりやすいことが分かります。

それでは、隠れ夏バテの原因について説明します。

〈隠れ夏バテ原因1〉

残暑や熱帯夜の「暑さ」で自律神経がグッタリ

気候の穏やかな春秋に1km散歩するのと、真夏の炎天下で1km散歩するのとでは、疲れ方が全然違いますよね。私たちは暑いと発汗して体の熱を放出しますが、これをコントロールしているのが自律神経です。残暑日が続いたり、熱帯夜が続いたりすると、自律神経が昼夜フル稼働することになり、疲れがどんどんたまってしまいます。

〈隠れ夏バテ原因2〉

室内と室外、下半身と上半身の「温度差」が自律神経を酷使

夏は屋外のうだるような気温と、冷房の効いた室内の温度差が激しいので、体温調節のために自律神経が疲れます。また、同じ室内でも冷たい空気が下にたまるので、下半身と上半身にも温度差が出ます。頭寒足熱ならよいのですが、逆に下半身が冷え、上半身はのぼせたような状態になるので、自律神経はその調整のために、さらに疲弊してしまいます。

(画像はお借りしました)

(画像はお借りしました)

〈隠れ夏バテ原因3〉

夏の強烈な「紫外線」が自律神経を疲れさせる

夏は紫外線量が最も多くなる時季ですが、強い紫外線を浴びると目の中で炎症反応が起き、身体は一種の戦闘態勢になります。すると交感神経が刺激され、自律神経の疲労につながります。紫外線が強い夏は日陰や室内にいても紫外線の影響を受けるので、自律神経の疲れがますます蓄積されてしまうのです。

熱いシャワーやうなぎもNG⁉ 間違いだらけの夏バテ対策

隠れ夏バテから脱するためには、自律神経をいかに回復させるかがポイントになります。しかし、「夏バテによかれ」と思ってしたことが、かえって自律神経に負担をかけて逆効果になることがあるので気をつけましょう!

<誤った夏バテ対策1>

熱いお風呂やシャワーはかえって疲れる

熱い湯に浸かったり、熱いシャワーを浴びたりすると、シャキッとして疲れが軽くなると思われがちですが、逆です。寝る前に熱いお風呂やシャワーで汗をかくと、自律神経が疲れて快眠を得にくくなり、かえって疲れがたまる原因になります。

<誤った夏バテ対策2>

大量に発汗する運動は疲労を助長する

ヨガやストレッチなどの軽い運動は、血流をよくするので自律神経をリラックスさせるのに役立ちます。しかし、たっぷり汗をかくホットヨガや激しい運動は、自律神経が疲れる要因になります。

汗で疲労をデトックスしているように感じますが、汗から出る体の老廃物はわずか0.2%程度です。大量発汗すると爽快感があるのは、脳内にエンドルフィンなどの快感物質が分泌されているからであって、決して疲労が軽減しているわけではありません。

<誤った夏バテ対策3>

スタミナ食のうなぎや焼き肉は胃腸に負担がかかる

疲れやすい夏は、うなぎや焼き肉を食べてスタミナを養おうという人がよくいます。いずれも栄養豊富ですが、脂の乗った「うなぎ」や「焼き肉」は胃腸に負担がかかるので、余計に疲れます。疲れをためないためには、消化のよいものを食べるほうが得策です。

疲れた自律神経を回復する7つの隠れ夏バテ対策

暑さや温度差、紫外線で疲れがちな自律神経をいかに回復させるかが、脱・隠れ夏バテの決め手になります。

自律神経の疲れを回復させる生活習慣を心がけるだけで、隠れ夏バテは防げます。

質のよい睡眠や、抗疲労成分を積極的にとりながら、毎日を楽しく過ごしましょう。

疲れ過ぎて、何も手につかないという方は、鍼灸治療もオススメです。

自分の体をいたわって下さいね!